Formaliser

S’organiser

Les clés de la méthodologie empirique

Définir la méthodologie de recherche

L’objectif du mémoire de recherche est pluriel :

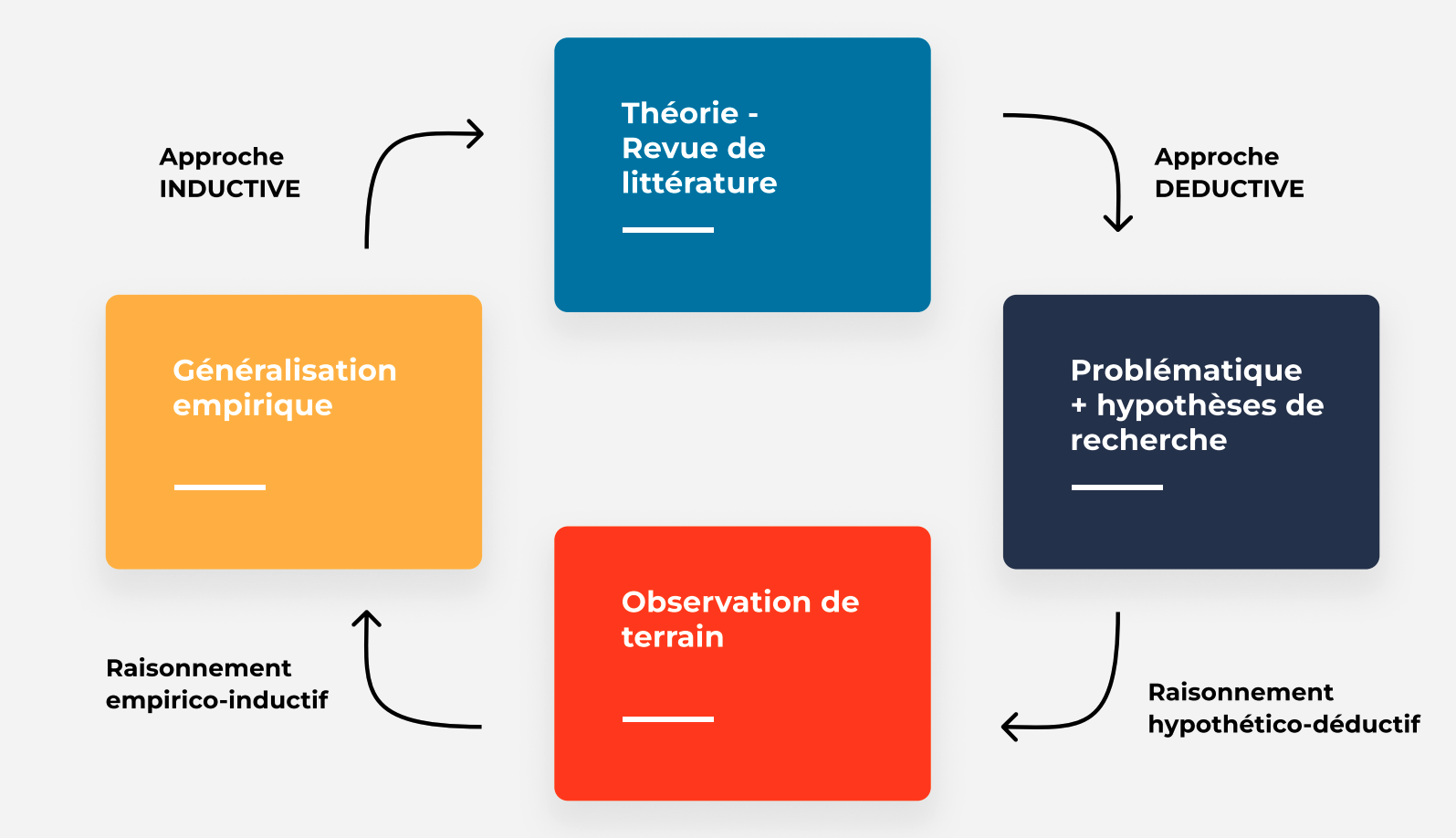

Le but d’un mémoire en fin de cycle d’étude est de vérifier l’applicabilité de concepts théoriques à la réalité du terrain par différentes approches comme le souligne le schéma ci-dessous La roue de la Science d’après WALLACE:

Afin de mener à bien une démarche de recherche, il convient de respecter les 6 étapes exposées ci-après:

→ L’identification et le choix d’un thème de recherche s’opère en fonction de son intérêt personnel, de sa pertinence, de sa faisabilité, etc.

→ Pour définir les concepts en jeu;

→ Pour identifier les modèles théoriques et les outils méthodologiques exploités dans les travaux universitaires,

→ Afin de procéder à l’examen critique des recherches existantes sur le sujet.

Le travail de problématisation contribue à:

→ faire émerger un questionnement sur le sujet;

→ spécifier ce questionnement à un domaine, un public spécifique…

→ les hypothèses de recherche participent d’une proposition de réponses à la problématique;

À ce stade, on cherche à répondre aux questions suivantes:

→ Qu’est-ce-que je cherche à mesurer ?;

→ Qui je cherche à évaluer ?;

→ Comment j’élabore mon enquête ?

Enfin, vous vous employez lors de cette ultime étape à:

→ Vérifier la validité des hypothèses;

→ Rapprocher la réalité du terrain aux concepts théoriques;

→Proposer des modèles d’explications de phénomènes observés.

En fonction de la discipline et de l’objectif du travail de recherche, il convient d’appliquer l’approche de recherche la plus appropriée.

→ Il s’agit d’une approche exploratoire qui vise à construire un objet théorique.

→ Il s’agit d’une recherche qui vise à analyser, expliquer, comprendre l’opinion, la perception, le comportement dans un contexte, une situation spécifique.

→ pour des domaines de recherche peu connus (exemple : lancement d’un produit…);

→ pour comprendre la nature des forces qui s’opèrent sur un sujet (on cherche à répondre à la question pourquoi les gens pensent ainsi ? agissent comme cela ?);

→ pour comprendre les composantes d’un phénomène (exemple : les déterminants de la fidélisation, le vote électoral des 18-24 ans…).

→ Cette démarche précède généralement l’analyse quantitative en lui fournissant des concepts à tester statistiquement;

→ Elle permet d’analyser le discours;

→ Elle permet de mettre en valeur de nouveaux paradigmes et phénomènes;

→ Elle offre une grande flexibilité dans l’analyse.

→ Subjectivité;

→ Ne génère pas de données statistiques;

→ Difficulté d’extrapolation à l’ensemble de la population.

→Il s’agit d’une approche confirmatoire qui vise à tester un objet théorique.

→Il s’agit d’une recherche qui vise à mesurer, décrire, évaluer des concepts représentés sous forme de variables mesurables.

On peut avoir recours à la démarche quantitative:

→ pour traiter de disciplines relevant de données métriques comme l’économie;

→ pour tester la validité d’une hypothèse;

→ pour évaluer des phénomènes quantifiables.

→ Validité externe;

→ Objectivité : perspective positiviste : le chercheur est extérieur à l’objet d’étude;

→ Rigueur.

→ Difficulté de l’analyse : nécessite une maîtrise des outils statistiques;

→ Rationalisation du discours;

→ Faible flexibilité de l’analyse.

Avant de vous lancer dans votre travail de recherche, réfléchissez à la démarche à mettre en œuvre:

→ Celle-ci doit correspondre à votre objet d’étude et vos moyens à disposition;

→ N’adoptez pas une approche quantitative si, par exemple, vous ne maitrisez pas les outils d’analyse statistique.

Les clés de la méthodologie empirique

Définir la méthodologie de recherche

Le plan est le squelette de votre mémoire et reflète l’organisation de votre réflexion. Il doit être logique, cohérent, compréhensible et équilibré.

Le but de votre mémoire est d’étudier un fait qu’il soit, social, politique, économique, etc. Une des méthodes utilisées est le questionnaire.